現在、九州に唯一存在する地方競馬場として知られている佐賀競馬場。

エキサイティングなレースを見るだけで無く、九州名物の美味しい食べ物が味わえる飲食店や個性的な売店もあるなど、中々見所も多くて面白い競馬場です。

そんな佐賀競馬場とは、一体どのような競馬場なのでしょうか?

今回は、九州唯一の地方競馬場である佐賀競馬場の魅力を解説していきます。

競馬場に訪れる際の参考にしてください!

目次

佐賀競馬場 簡単な歴史

2023年現在、九州で唯一の地方競馬場として知られているのが、佐賀県鳥栖市にある佐賀競馬場です。

JR鳥栖駅から、車で西へ10分ほど行った街道沿いにあるこちらの競馬場。

競走馬の牧場といえば北海道のイメージがありますが、実は熊本や鹿児島を中心に九州でも競走馬の生産が盛んです。

他にも、宮崎にはJRAの育成牧場があり、北九州市にあるJRAの小倉競馬場では九州産馬限定のレースが行われています。

かつては九州の至るところに競馬場がありましたが、2011年に熊本県荒尾市にある荒尾競馬場の廃止によって、九州の地方競馬場は佐賀競馬だけになってしまいました。

そんな佐賀競馬場が誕生したのは、1929年のこと。

その競馬場は現在の場所では無く、佐賀県佐賀市の現在は神野公園となっている西神野地区にありました。

開場してから順調に競馬開催は行われてきましたが、戦後になると競馬場周辺は住宅街が広がり、開催日の渋滞などが大問題になったために移転を決定。

こうして1972年、現在の佐賀県鳥栖市に競馬場は移転しました。

早くからJRAのG1レースを販売するなど、中央競馬の馬券販売に積極的だった競馬場で、競馬開催は週末の土日(時々月曜日)を中心に開催していて、現在では土日は昼はJRA、夜は佐賀競馬とダブルヘッターで1日競馬を満喫することが可能です。

2013年には薄暮競馬が始まり、2018年には「ほとめきナイター」と呼ばれるナイター競馬が始まり、ネット販売の影響も合って売り上げは上昇しています。

2024年には、毎年11月3日の文化の日に開催されるダート競馬の頂点を決めるJBC(ジャパン・ブリーダーズ・カップ)の開催地に決定しました。

佐賀競馬場 アクセス紹介

続いて、佐賀競馬場へ行くためのアクセスを紹介しましょう。

佐賀競馬場へのアクセスは、

- 車

- JR鳥栖駅から路線バス

- JR久留米駅、西鉄柳川駅から「友の会バス」を利用する

の3つの方法があります。

順に解説していきましょう。

アクセスその1 車

日々の生活には自家用車が欠かせない、超がつく田舎の佐賀県(笑)。

そのために競馬場には車で訪れる人が多く、駐車場はご覧のようにかなり広大です。

日本にある競馬場の中でも屈指の広さを持つ駐車場で、なんと4,000台近くを収容できてしかも朝から晩まで終日無料となっています!!

これだけ広いので、

- 日本ダービー(毎年5月最後の日曜日)

- 有馬記念(毎年12月最後の日曜日)

- 年末年始のレース

といった混雑が予測される日以外が空いているので、車庫入れが大の苦手という方でも問題ありません(笑)。

ただし広いので、あんまり入場門から離れて駐車すると自分の車を見失う恐れもありますので、注意しましょう。

ナイター開催の場合、予想以上に駐車場内は暗くなり、自分の車が見つけにくくなる可能性もあるので注意です。

アクセスその2 JR鳥栖駅から路線バス

続いては、路線バスでのアクセス方法です。

佐賀競馬場へは、こちらのJR鳥栖駅の目の前にあるバスターミナルから、西鉄バスに乗って行くことができます。

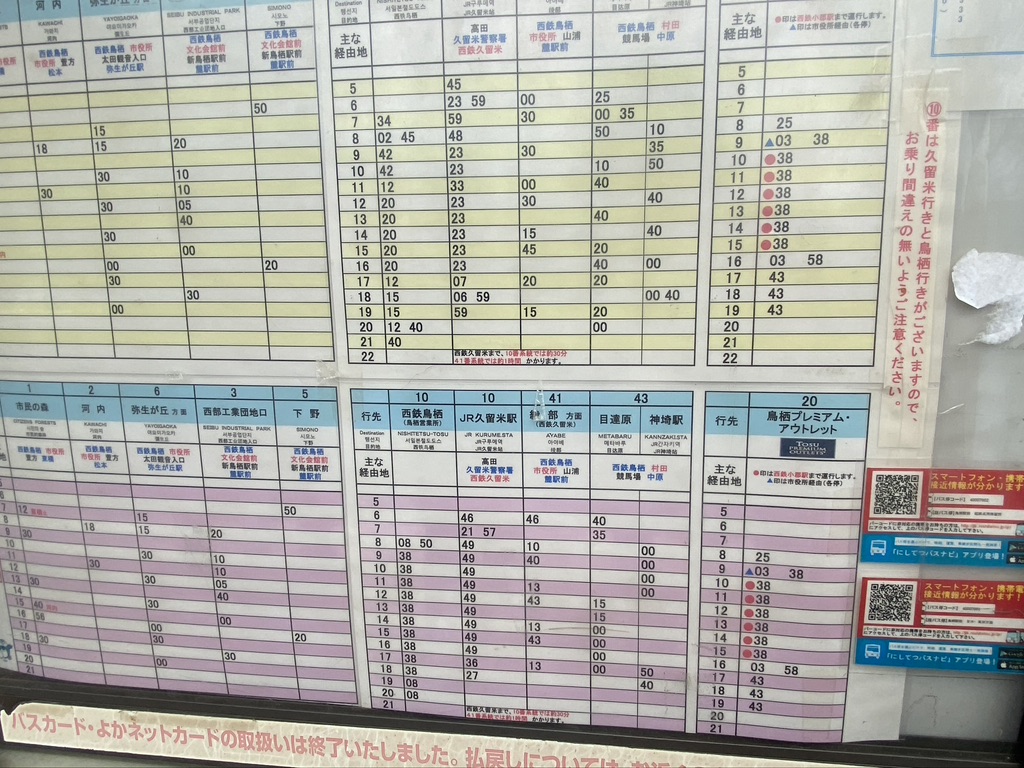

こちらが鳥栖駅前発の時刻表で、競馬場へは43番系統の目達原、または神崎駅行きバスに乗って、10個目のバス停である「競馬場前」バス停で下車しましょう。

所要時間は道路状況によって異なりますが約15分、料金は300円になります。

車の無い観光客には便利なバスですが、このバスには難点があり、

- 本数が少ない(1時間に1〜2本)

- バス停を降りたら駐車場を横切らなければならない

- 競馬場前発鳥栖駅行きバスの最終が19時50分

特に帰りのバスに乗り遅れると、鳥栖駅に戻る方法はタクシーしかありません。

ナイター開催の場合、最終レースは20時50分なので鳥栖駅から来た場合は最終レースまで見ることができないことを頭に入れておきましょう。

車は無いけど、最終レースまで見て行きたい!

そう思った方におすすめなのが、お次に紹介する友の会バスです。

アクセス方法3 友の会バス

友の会バスとは、佐賀競馬の開催中に運行している誰でも乗車できるシャトルバスで、

- JR久留米駅経由久留米バスセンター行き:料金往復300円

- 西鉄柳川駅行き:料金往復500円

の2路線があり、車体は古い西鉄バスを使用しています。

片道と往復は同一料金なので、往復で利用した方がお得です。

久留米から行く場合は、久留米バスターミナルは7、8番乗り場の間、JR久留米駅は4番乗り場になります。

久留米方面のバスは開催日に4本、柳川方面は1本のみで、所要時間は久留米バスターミナルからは約25分、柳川からは約1時間半です。

なおイブニング開催とナイター開催で、バスの出発時刻は異なりますので、事前に開催情報を公式HPなどで確認するのを忘れないようにしましょう。

友の会バスの時刻表など、詳細情報はこちらを参考にしてください。

帰りの最終バスは、最終レース発走の15分後に出発しますので、最終レースが終わったら速やかにバスに乗ることをおすすめします。

山の中にあるので、乗り遅れたら地獄を見るので注意です。

帰りのバス乗り場は、正門を出て左手に行くと、西鉄バスが数台停車していますのでそこに行けば乗ることができます。

バスの前におばさんが立ってますので、その方に料金を支払いましょう。

ただし、友の会バスの知名度は低いようで、競馬場の警備員のおじさんは友の会バスについて何も知りませんでした。

おまけに競馬場には、友の会バスの時刻表の張り紙も無かったので、便利ですがおそらく地元の人はとんど使わないのが現状のようです。

僕が乗車した久留米行きも、僕を入れて2人しか乗ってませんでした。

佐賀競馬場 スタンド

こちらが、佐賀競馬場のスタンドです。

赤いレンガを基調にした建物で、なんだかお洒落な感じがします。

入場料は100円で、入場ゲートの投入口に100円玉を入れて入場しましょう。

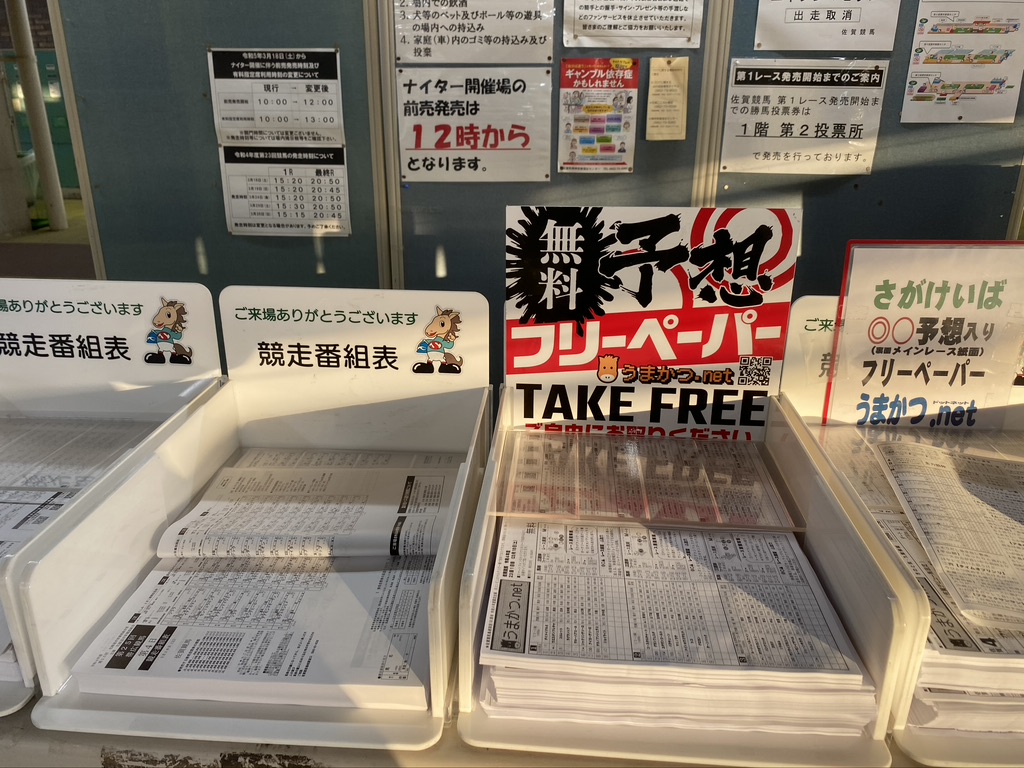

入口の前には、競争番組表や◎などの予想印付きのフリーペーパーもあるので、競馬場に手ぶらでやってきても競馬予想が可能です。

正直、競馬新聞やスポーツ紙は必要ありません。

座席

こちらが、佐賀競馬場のスタンドの座席です。

椅子はベンチ席で傾斜も緩やかでかつ段差も大きく無く、高齢者の方でも上りやすい造りでした。

スタンドの収容人員は、約15,000人となっていて、そのうち指定席は1,200席ほど。

指定席はスタンドの3階部分にあって、料金は

- 有料指定席:500円

- ロイヤル指定席:2,000円(フリードリンク付き)

です。

こちらが、スタンド2階にある指定席の入口です。

なぜか笑ってしまう入場口でした。(笑)

馬券売り場

こちらが、佐賀競馬場のスタンド内の馬券売り場です。

多少は改修されているようですが、なんだか昭和にタイムスリップしたような雰囲気でした。

しかし、一部のフロアはこのように馬券を売る自動販売機が無いと、廃墟のような雰囲気になっています。

この場所には人影はありません。

一応払い戻し所は機能していましたが、奥の窓口は完全に閉鎖されていました。

昔はこの場所も、多くの人で賑わったのでしょうか?

そしてスタンド内には、気になるものが。

ここはスマホを充電するための、充電用コンセントです。

「充電用」と紹介している割には、上下2つ穴がついたものが2つしかなく、なんだか中途半端な充電スペースでした。

競馬場にはWi-Fiも快適なので、コンセントの数はもう少し増やして欲しいものです。

このように、ほとんどの地方競馬場で改修工事によってスタンド内が綺麗になっている流れになってますが、佐賀競馬場は未だに昔のままです。

果たしてこの先、劇的に綺麗になることはあるのでしょうか?

佐賀競馬場 パドック

こちらが佐賀競馬場のパドックです。

スタンドが赤レンガをしていることから、パドック内にある騎手控室もお洒落な赤レンガの建物でした。

騎手控室の上にある出走表は、チョークによる手書きとなっていて、なんだか味がありました。

ちなみにパドックからは、競走馬にゼッケンや鞍をつける「装鞍所」が丸見えで、これは日本の地方競馬場で唯一の特徴です。

観客が馬を見る場所は、このように急な階段状のスタンドになっています。

高知競馬場の場合は、この場所に皆腰をかけて馬を観察してましたが、佐賀競馬場の場合はみんなスタンドに立って観察するのが普通のようです。

日本で唯一左回りのパドック

ちなみにこのパドック、馬を見てなんだか違和感を感じないでしょうか?

通常日本の競馬場は反時計周りでパドックを回りますが、佐賀競馬場だけはこのように時計周りで周回し、観客は馬を左側から見る形になります。

また、馬を引いている厩務員さんも本来は馬の左に立つのが普通ですが、佐賀では右に立って馬を引く人が多いです。

実際は、左に立って引く人が多いのですが(笑)

とにかく、こうした光景が見れるのは日本の競馬場でここだけです。

このような文化が確立した理由は、江戸時代に佐賀県が「鍋島藩」と呼ばれていた時に遡ります。

「常に行動時に武士の精神を持て」

という精神が根付いていた鍋島藩では、馬を引く時にもいつ戦いに遭遇してもいいように、刀を抜きやすいように左手で馬を引くという伝統から来ているそうです。

こうした古くからの武士文化がこうした形で残っているのは、なんだか興味深いものがあります。

しかし、佐賀競馬場の厩舎従業員にも人員不足の影響があるのでしょうか、馬を引く厩務員さんに外国籍の人も多くいました。

この鍋島藩の文化について、彼らはどう思っているのでしょうか?

佐賀競馬場 コース紹介

こちらが、佐賀競馬場のコースです。

コースは砂のダートコースで、右回りで1周1,100mというコンパクトなコースとなっています。

直線は250m、坂は無く平坦で砂が深くパワーが必要なコースです。

直線の真ん中あたりに、大型映像装置があります。

佐賀競馬場 グルメ

続いて、佐賀競馬場のグルメや売店に関して紹介していきましょう。

結論から言うと、佐賀競馬場の売店食堂と共に、「昭和」の雰囲気が漂っていて、令和の時代とは思えない感じでした。

一体どんな感じなのか?

あまりお店は多くありませんが、その一部を紹介していきましょう。

売店

こちらがスタンド内にある佐賀競馬場の売店です。

ご覧のように、最近あまり見かけない木の台や、一昔前のデザインをした冷蔵庫、昔のコカコーラのロゴなど、昭和を感じさせる売店でした。

もっと近づいてチェックしてみましょう。

お菓子にアイス、菓子パンなどまるで駄菓子屋に来ているかのようです。

店番をしているのがおばあちゃんなので、余計にそんな気分になります。

でも、彼女達は凄く優しい人達で、僕が別のお店で購入したお餅を持っていると、

そのお餅どこの店で売っているの?

などと優しく声をかけてくれたので、とても人情味のある売店ということがわかりました。

話をすれば気さくに語ってくれる人ばかりなので、ぜひ気軽にお話してみましょう。

この他にも、おでんやとうもろこし、コロッケやフランクフルトなどのホットフードも購入できて、いずれも安くて美味しい味でした。

それにしても気になったのは、写真の右側に写っている病院で入院患者が使用している歩行器です。

お店を見ると、かなり高齢のおばあちゃんがいましたが、もしかしたらその方が使用しているのでしょうか?

もしかしたらこの歩行器を使用し競馬場にやってきて、売店の仕事をしているかもしれません。

そんな状態でも店頭に立ち続けるおばあちゃんは確かに素晴らしいですが、後継者はいないのでしょうか?

高齢化が進んでいる佐賀競馬場で、思わずそんな心配をしてしまいました。

続いて、スタンド内にある売店を紹介していきましょう。

ここにある売店も、中々個性的でした。

それが、こちらの売店です。

チキンカレーが450円、パンが150円、豚カツ250円とかなり安くてお得な売店ですが、ショーケースの中には何やら気になるものが。

そこには、くじ1回200円とサイコロゲーム1回300円と何やら気になるゲームがありました。

くじは引いた色によって貰える商品が決まっていて、サイコロゲームはサイコロを2つ引いて1と3が出れば当たりになるそうです。

で、当たりの景品がどうやらショーケースにあるウマ娘のフィギュアなどのようでした。

しかしこれ、正直誰がやるんでしょうか?

何も説明はありませんでしたが、もし300円払ってハズレだったらなんだか損した気分になるので、残念賞を設けて欲しいものです(笑)。

この他、椅子の上に乗ったお菓子も販売していました。

佐賀競馬場の売店は、スナック菓子を売るのが好きみたいです。

佐賀競馬場 スタンド外売店

続いて、飲食店を紹介します。

飲食店は、正門から入った右手に位置していました。

九州の名物であるラーメンやちゃんぽんを食べれる食堂が2件あり、これ以外には営業している感じではなく、何だか寂しい感じです。

残念な事に、ナイター開催でありながら19時にお店を閉めてしまったので、残念ながらどんな料理かはわかりませんでしたが、メニューだけでも解説します。

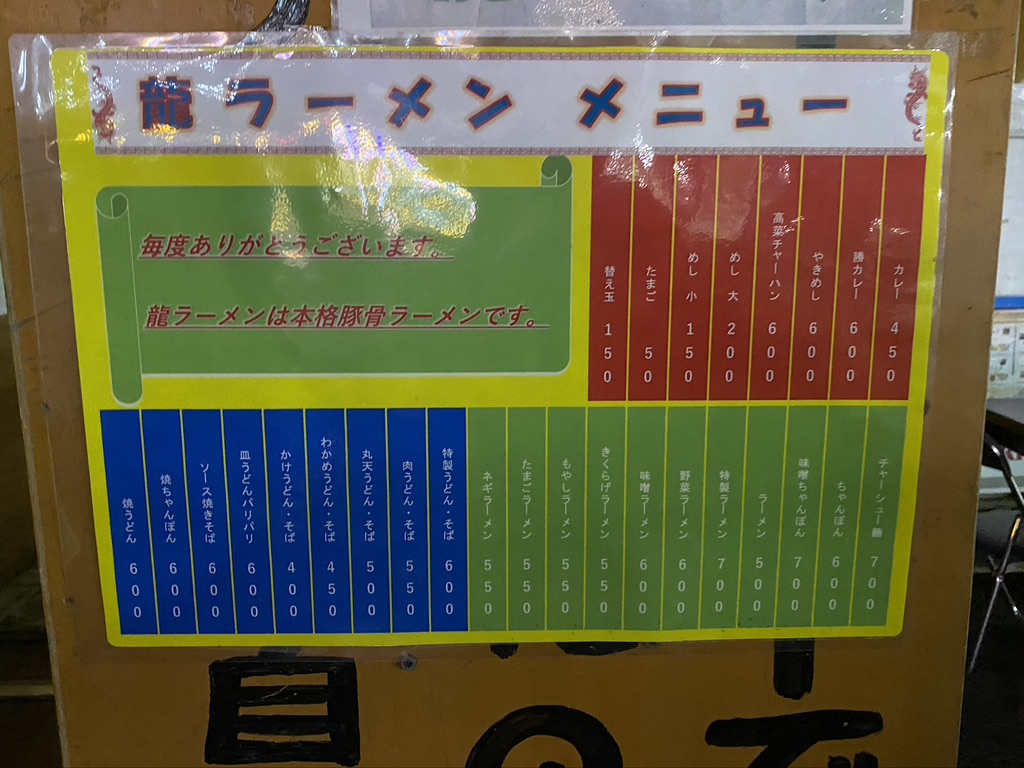

こちらが、龍ラーメンと呼ばれるお店のメニューです。

何と、ラーメンが500円にカレーが450円という破格の安さでした。

九州名物のちゃんぽんやうどんも、かなり安い金額で提供されています。

こちらは、龍の隣にあるのだ屋というお店のメニューです。

こちらもラーメンが500円、カレーが400円とお財布に優しい価格でした。

しかし気になるのが、「イケメン(550円)」と言うメニューです(笑)。

一体どんな味をしているのか気になりますね。

気になる方は、ぜひ訪れて食べてみてください。

これらのお店は、19時頃には閉まってしまいますので、なるべく早い内に訪れるようにしましょう。

まとめ

そんなわけで今回は、九州の佐賀県鳥栖市にある佐賀競馬場の見所を紹介してきました。

都心にある大井競馬場や園田競馬場などと比較すると、かなり田舎の雰囲気で何だか素朴でのどかな雰囲気が広がっているので、九州に訪れたついでに行くには最高の場所にある競馬場です。

公共交通機関のアクセスが少し不便なのが難点ですが、週末には競馬開催+中央競馬の馬券も販売してますので、一日中競馬を満喫できます。

競馬好きなら、ぜひ訪れてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。